Von der 9. WSA-Informationsveranstaltung

Weniger interessierte Öffentlichkeit war nie!

Inständig war Björn Röske, Inhaber der Zentralen Anlaufstelle Öffentlichkeitsbeteiligung (ZÖB), von Bürgervertreter*innen im Expertenkreis ‚Zukunft Landwehrkanal‘ gebeten worden, doch diesmal die turnusmäßige Infoveranstaltung auch angemessen zu bewerben. Schließlich stand das Thema Ökologie und Umweltplanung im Zentrum. Zwar sagte er zu, doch tat wieder nichts dergleichen, verschickte vor Monatsfrist, als die Tagesordnung noch gar nicht vorlag, eine lapidare Pressemitteilung an einen offenbar viel zu unpersönlichen Presseverteiler und versteckte sie alsdann im Archiv der Landwehrkanal-Site auf dem Portal der WSV, wie es seit Jahren kritisierter Usus ist und wo sie garantiert kein Uneingeweihter weder sucht noch auch per Zufall findet. Eine erneute Erinnerung der Medienvertreter*innen kurz vor der Veranstaltung, obschon doch allgemein üblich, unterblieb ebenfalls.

Eine Woche vorher folgte eine dilettantisch formatierte Einladung in drei unterschiedlichen Varianten nur noch an den Verteiler der sog. Interessierten Öffentlichkeit. Durch brutalstmögliche Umständlichkeit im Vorgehen, all jene, die sich bereits in diesen Verteiler hatten aufnehmen lassen, per Mail aufzufordern, ihrerseits eine Mail mit der Versicherung retour zu senden, unter den neuen rechtlichen Auflagen der DSGVO auch weiterhin ZÖB-Mails bekommen zu wollen, habe übrigens der ohnehin überschaubare Kreis nochmals halbiert werden können, so dass also nach viereinhalb Jahren ZÖB keine drei Dutzend Bürger*innen überhaupt noch Post vom Beteiligungsbeauftragten wünschen.

Wünsche, Bitten, Aufforderungen — ignoriert!

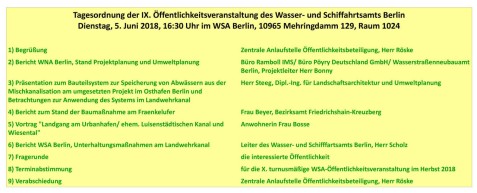

Expertenkreismitglieder hatten vorgeschlagen, die Einladung mit der Tagesordnung etwas gefälliger zu gestalten und vielleicht mit einem gelungenen Foto aus dem inzwischen überreichen Fundus erstaunlicher Aufnahmen von durchaus seltenen Tier- und Pflanzenarten an den Ufern des LWK zu illustrieren, doch trotz Zusage auch hier geschah nichts dergleichen, ja besagte Einladung nebst Tagesordnung schaffte es nicht einmal auf die genannte Website. weder unter Veranstaltungen noch Termine und schon gar nicht unter Aktuelles, wo es nach unserem Dafürhalten und wie wir nicht müde werden zu beteuern, doch einfach hingehört.

Die Kritik an diesem abermaligen PR-GAU wurde gewohnt souverän weggesteckt: „im Umfeld“ des LWK habe man in „Lottoläden, Lokalen und Apotheken“ Plakate „aufgehangen“ −, doch von den Anwesenden war niemand eines solchen ansichtig geworden. Wenn es denn also tatsächlich derlei Aushänge gegeben hat, wäre es doch naheliegend gewesen, ein Exemplar im Eingangsbereich des Amtsgebäudes anzubringen oder wenigstens jetzt eins als Beleg hochzuhalten, hätte es doch schließlich Mühe gemacht, Geld gekostet und man v.a. mit erfahrungsgesättigter Skepsis rechnen dürfen −, doch Björn Röske konnte, wenig überraschend, mit nichts dergleichen dienen, so dass sich Skepsis zu Unglauben steigerte.

Stattdessen gab’s im Empfangsbereich des Amtsgebäudes nur einen den Cerberus mimenden Pförtner − passende Galionsfigur einer sich Geheimdienst-gleich abschottenden Behörde −, der durch eine knarzende Sprechanlage die Besucher*innen nach ihrem Begehr anfuhr und recht ungemütlich werden konnte, wenn er Zweifel an seiner Autorität witterte. Außen am Gebäude aber deutete rein gar nichts auf die Veranstaltung hin!

Dieses detaillierte Schildern eines Routineversagens mag befremden, soll aber exemplarisch verdeutlichen, dass die Strategie des WSA, die These aus der Mediationsvereinbarung, an der LWK-Sanierung gäbe es „ein herausragendes öffentliches Interesse“, weshalb eine ZÖB eingerichtet werden müsse, Lügen zu strafen, bereits weitgehend aufgegangen ist, weshalb auch einige Expertenkreismitglieder vorschlugen, sie in ‚Zentralstelle zur Öffentlichkeitsvergrämung‘ umzutaufen. Dass sie aber ansonsten wieder nur vielsagend diesen neuerlichen Totalausfall beschwiegen, ist für diese Behörde und diesen Amtsleiter viel zu subtil.

Die Einhaltung des sich abzeichnenden Fotografierverbots fiel uns jedenfalls leicht: Wer bitte wollte schon ein halb Dutzend Vertreter*innen interessierter Öffentlichkeit als „das Publikum“ oder „Auditorium“ ablichten?!

Und der Umstand, dass Vertreter*innen von drei der fünf Anrainerbezirksämtern, von Senat, BWB, LDA, Reederschaft und Naturschutz (überwiegend unentschuldigt) ferngeblieben waren, ist schwer zu fotografieren.

Mit Blick bspw. auf die Präsentation von Ralf Steegs modularem System für Regenüberlaufbecken, konnte Björn Röske nach Empfang der Absage von BWB-Vertreter Peter Kreis, der ja u.a. gerade für die Projektplanung im Bereich Abwasser zuständig ist, leider nicht noch einmal nachhaken mit dem expliziten Hinweis, dass da ein von Bürgervertreter*innen initiierter Vortrag mit Überschneidungen zum BWB-Aufgabenbereich zu erwarten und folglich von einer besonderen Relevanz dieser Veranstaltung sowohl für die betreffenden Bürger*innen als auch für die BWB auszugehen sei, zumal diese schließlich die Pilotanlage im Osthafen gekauft haben.

Doch derartige Eigeninitiative kann man von der WSA–ZÖB keineswegs erwarten! Und daran wird sie aktiv gehindert: durch einen Vorgesetzen als Stellvertreter, durch eine geheime ‚interne Geschäftsordnung‘ und eine Agenda, die diametral dem Auftrag der Mediationsvereinbarung zuwiderläuft. [Vgl. auch hier.]

Fazit

Das Format dieser turnusmäßigen WSA-Informationsveranstaltung ist auf eine intensive Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit angewiesen, verlangt einiges an Initiative, um zu funktionieren, und ist im beharrlichen Verweigern all dessen u.E. nur noch als gescheitert anzusehen!

Die „Interessierte Öffentlichkeit“, an deren Interesse man kein Interesse hat − doch Vertrag ist Vertrag − wird also notgedrungen in solchem Rahmen immer noch mal eigens informiert, was angesichts des kläglichen Publikumszuspruchs selbstredend und unbedingt noch auf anderen Wegen und Kanälen detailliert geschehen muss, weshalb wir bekräftigen: Dieses Veranstaltungsformat hat ausgedient!

Endlich zu den Vorträgen

Die TOPs zur Beauftragung von Pöyry für die Umweltplanung und Ramboll-Projektleiter Andreas Nitschkes Sachstandsbericht zur technischen Planung wurden, mit Verlaub, wenig mitreißend dargeboten [nicht einmal der Beamer wurde ordentlich justiert und auf gute Akustik schon gar kein Wert gelegt], was nur zum Teil in der Natur der Sache lag, doch andererseits auch nur allzu verständlich ist, müssen die Betreffenden diesen Auftritt doch mehrfach vor diversen Gremien absolvieren, immer wieder das Unternehmen vorstellen, Kompetenzen und Referenzen, Aufgabenbeschreibung etc. [im Fall Pöyry haben wir das alles jetzt mindestens dreimal gehört!], was eigentlich durch ein einst so erfolgreiches gemeinsames Herangehen der drei Verwaltungsebenen plus zivilgesellschaftlicher Stakeholder mit den jeweiligen Auftragnehmern zumindest teilweise überflüssig gemacht und vorstrukturiert werden sollte, um frühzeitig mögliche Konfliktzonen und Engstellen zu identifizieren und sie gemeinsam zu bearbeiten.

Umweltplanung

Bei Pöyrys ‚Umweltplanung‘ geht es v.a. um Grundlagenermittlung, Konfliktanalyse und Maßnahmenentwicklung zu Eingriffsvermeidung, Schutz oder Kompensation, und dabei, so versichert der stellvertretende Projektleiter Völker, gebe es eine enge Abstimmung mit Rambolls technischer Planung.

Dankenswerter Weise wies Völker von sich aus darauf hin, dass sich sein Unternehmen bei der Fahrrinnenanpassung im Bereich der „Berliner Nordtrasse“ ganz ähnlichen Aufgabenstellungen gegenüber sieht [siehe unseren Bericht über die Expertenkreissitzung zur Ökologie vom 24. April d.J.] und betonte auf Nachfrage den rein reaktiven Charakter dieser Umweltplanung, was ja schon der Terminus nahelegt.

Technischer Sachstand

Ramboll hat die Ausführungsplanung zu den 85 Metern Teststrecke nahe Prinzenbad ggü. dem Zollhaus in Kreuzberg, die bekanntlich wegen der verschiedenen Bauweisen und Schadensbildern als Experimentierfeld ausgewählt wurde, nunmehr abgeschlossen. Es folgt die Ausschreibung, so dass hier in der kommenden Wintersaison mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.

Von vierzehn Engstellen für die Schifffahrt im gesamten Kanalverlauf, die nicht etwa alle durch die Sanierungsvariante ‚Vorschüttung‘ entstehen, sondern zum Teil bereits schon bestehen, seien noch fünf übriggeblieben, die gesonderte Abstimmungsgespräche mit der GDWS erfordeten. − Schadensbilder wurden präsentiert, waren jedoch nur schwer zu erkennen, nicht etwa wegen trübem Wasser − „der LWK ist klarer als man denkt!“ betonte Andreas Nitschke − sondern wegen unzureichender Raumabdunklung.

Bausatz für modulare Regenüberlaufbecken

Bevor er seine Präsentation begann, sorgte der Ingenieur, Landschaftsarchitekt und Umweltplaner Ralf Steeg zur allgemeinen Erleichterung erst einmal für die korrekte Einstellung des Beamers, so dass wir nicht mehr länger einen trapezförmigen Screen zu ertragen brauchten.

Steeg hat sich aufs Thema Siedlungswasserwirtschaft spezialisiert und dabei noch einmal aufs Unterthema Regenüberlaufbecken, worin Abwässer aus Misch- oder Trennkanalisation zwischengespeichert werden können, wenn die Leitungskapazitäten zum Klärwerk nicht ausreichen. Das vorliegende, vom Forschungsministerium geförderte System wurde zusammen mit der TU Berlin und neun Ingenieurbüros entwickelt. Es besteht aus Bauteilen, die über- und unterirdisch oder im Wasser installiert werden können. Letztgenanntes wurde in Berlin, nämlich im Friedrichshainer Osthafen, 2013 realisiert.

Eine Viertelmilliarde Kubikmeter Abwässer fallen lt. Steeg pro Jahr in Berlin an, wovon nur etwas über ein Prozent, nämlich rund 3,7 Millionen Kubikmeter „überlaufen“, d.h. aus der überlasteten Mischkanalisation ungeklärt in Flüsse und Kanäle ‚entlastet‘ werden müssen. In den LWK gelangen über 64 Einläufe davon jährlich 1,4 Mio. m³ Mischwasser: eine ungeheure Belastung, weshalb er auch bundesweit das einzige Gewässer sei, wo noch regelmäßig Fischsterben aufträten.

Das AbBrauchwasser aus den Haushalten muss im Verhältnis 1:7 mit Regenwasser verdünnt werden, doch im Stadtgebiet ist natürlich auch dies nicht eben sauber, sondern von Hundekot, bis Reifenabrieb mit Blei, Kadmium und sonstigen Schadstoffen kontaminiert.

Der Betrieb des Sauerstoffschiffs Rudolf Kloos habe in den zwölf Jahren seines Einsatzes rund sieben Mio. Euro gekostet, und wir erinnern uns, dass Matthias Rehfeld-Klein davon sprach, das Berliner Gewässernetz könne gut fünf solcher Sauerstoffschiffe vertragen, um Fischsterben zu verringern −, doch daran sei nicht gedacht.

Das Mischwassersystem, über das wir im letzten Jahrzehnt schon so manchen Vortrag hörten, war im 19. Jhd. Stand der Technik und wurde zwischen 1820 und ’70 weltweit von New York über Kairo bis Tokio in vielen Metropolen errichtet, jenes in Moskau sogar vom selben Planer konzipiert wie das in Berlin, nämlich von James Hobrecht.

Vergleich zentral — dezentral

Abwasser kann man zentral oder dezentral, innerhalb oder außerhalb der Kanalisation sammeln, und was den in Berlin angestrebten Mix angeht, verweisen wir auf die detaillierten Ausführungen von SenUKV-Vertreter Matthias Rehfeld-Klein unter der Zwischenüberschrift „Mischwasserkanalisation und Regenwasserbewirtschaftung“ in unserem Bericht zur Expertenkreissitzung Ökologie am 24. April wo es z.B. auch heißt: „1% Abkopplung koste grob 25 − 30 Mio. Euro und erfordere eine jährliche Entsiegelung von einem Quadratkilometer Stadtfläche“, was belegen sollte, dass man um zentrale Lösungen nicht umhin kommt. Die zusätzlichen Speichermöglichkeiten durch bei Starkregen in den Abwasserrohren aufstellbare Wehre betrügen 260.000 m³, was jetzt noch einmal um 50.000 m³ erhöht werden konnte [Nachtrag, 14.6.: durch Becken noch erhöht werden soll], doch damit sei die Rückhaltekapazität innerhalb Berlins Mischkanalisation ausgeschöpft.

Eine weitere zentrale Speichermöglichkeit seien nun die besagten Regenüberlaufbecken, die Abwasser zwischenspeichern und nach Ende des Starkregens ins Kanalnetz/Klärwerk zurückpumpen. Von diesen Becken gibt es bundesweit 24.000, und Ralf Steeg zufolge sind sie maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich der Gewässerzustand deutlich verbessert hat.

[Wir müssen hier allerdings zwischen Wasserqualität und Gewässerzustand unterscheiden (Der Referent stellte auch nachträglich klar, den Gewässergütezustand gemeint zu haben): Eine kürzliche Anfrage im Bundestag ergab, dass 93% der deutschen Gewässer noch immer nicht den von der EU-WRRL geforderten „guten ökologischen Zustand“ aufweisen, d.h. da ist noch einiges mehr nötig als Regenüberlaufbecken, wohl v.a. eine Abkehr von den Pestizid- und Gülle-Tsunamis einer aberwitzig auf Kosten der Umwelt subventionierten Agrarindustrie und von Seiten der WSV endlich jene ökologisch anspruchsvollere Gewässerunterhaltung, wie es Bernd Törkels bzw. Reinhard Klingens Ökologie-Erlasse aus dem damaligen BMVBS seit nunmehr fast zehn Jahren fordern:

Durch diese explizite Orientierung der Unterhaltungsmaßnahmen auch an den Bewirtschaftungszielen und Maßnahmenprogrammen nach WRRL erweitern sich die Aufgaben der WSV hinsichtlich der Unterhaltung der BWaStr über den reinen Verkehrsbezug hinaus auch auf die aktive Erreichung ökologischer Zielstellungen (siehe auch hier und dazu eine passende BfG-Präsentation.)

Die größten Becken erreichen 80.000 m³ Speichervolumen, doch kosten sie pro Kubikmeter bis zu 18.000 Euro! [Genauer: Die durchschnittliche Größe bei Becken für die Mischkanalisation beträgt ca. 620 m³. Die Kosten liegen bei sehr großen bei ca. 1000 Euro/m³, bei kleinen bis über 10.000 und im Extremfall sogar bei 18.000 Euro.]

Ralf Steeg und seinem Team ging es v.a. darum, die Kosten zu senken, die Bauzeit zu verringern und die Qualität zu verbessern: Zunächst entschieden sie sich für Serienbau, der immer günstiger ist als Einzelanfertigung. Dann wird nicht aus korrosionsanfälligem Beton gebaut, sondern aus weit beständigeren Glasfasern werden Rohre mit Durchmessern von zwei bis vier Metern erstellt, aus denen man mit Verbindungsteilen Anlagen des gewünschten Volumens sozusagen zusammenstecken kann.

Eine Anlage zu Wasser ist, wie erwähnt, die 2013 am Osthafen in Betrieb gegangen und dem WSA natürlich wohlbekannt. Sie ist mit Pfählen im Wasser fest verankert, so dass sie in leerem Zustand nicht etwa aufsteigt. Ursprünglich sollte ein Café obendrauf oder ein Solarbootverleih eingerichtet werden, was der Bezirk aber nicht genehmigt habe, so dass die Oberseite mit Röhricht und Bäumen begrünt wurde. Doch ihr Schöpfer ist noch immer nicht zufrieden mit dem Ergebnis und fände, wie er es schon vor Jahren in einem Vortrag an der TU ausdrückte, einen ‚Dschungel‘ als Oberflächengestaltung attraktiver.

Das klang auch für viele faszinierend, wogegen ein Café, also eine weitere Touristifizierung auch noch von Berlins Gewässeroberflächen eine absolute Horrorvorstellung ist, zumindest für Nicht-Gastronomen!

Zwischen ihren drei jeweils fünfzig Meter langen und zwei Meter breiten Rohren mit einer Gesamtkapazität von 500 m³ bietet die Anlage Laichraum für Fische. Sie ist unter Wasser von Tausenden Zebramuscheln besiedelt, die, wie ja auch die Schilfpflanzen, das Wasser auf biologischem Weg filtern und klären, und in der Anpflanzung habe sogar eine Stockente gebrütet.

Zum von manchen Fachleuten befürchteten Abweiden des Grüns etwa durch Schwäne und andere Wasservögel sei es demgegenüber nicht gekommen, was bei den von einer speziellen Firma teuer angebotenen schwimmenden Inseln regelmäßig passiere.

Wichtig besonders im Siedlungsraum ist natürlich auch die Abluftreinigung, die ebenfalls einwandfrei funktioniere. Die Röhren könne man beliebig kombinieren, zu einem einzigen langen Rohr zusammenstecken oder sechs kurze nebeneinander anordnen, d.h. das System sei sehr flexibel. Z.B. ist auch möglich, auf der Oberfläche Flachwasserzonen in Form kleiner Becken anzulegen, um ein natürliches Flachufer zu simulieren wie es Ralf Steeg im Prinzip ja überhaupt darum geht, Natur in die Stadt zurückzuholen −, was uns als Stadtnaturschützer*innen denn doch einigermaßen frappierte, die wir versuchen, Berlins urbane Natur, die (noch) so artenreich ist wie in kaum einer anderen Metropole der Welt, vor Bau- und Versiegelungswut und einem aus Gründen chronischen Mangels an Finanzen und qualifiziertem Personal preiswerten, aber naturfernen periodischen Rasur zu bewahren.

Aus dem Publikum kam jedoch tatsächlich die Frage nach dem „positiven Effekt“ solcher Flachwasserzonen, also wozu sie überhaupt anlegen, was die durchschnittliche Naturferne der Stadtbevölkerung aufscheinen ließ.

Zu den Kosten

Die Anlage im Osthafen belief sich mit 3.300 €/m³ auf ca. 1,68 Mio. Euro. − Um die auch nach ihrer intendierten Halbierung viel zu hohe Zahl an Mischwasser-‚Entlastungen‘ weiter zu reduzieren, schlug Ralf Steeg außerdem vor, im Einzugsbereich des LWK auf Parkplätzen oder sonstigen unattraktiven Flächen oberirdische Speicheranlagen zu errichten, die etwa als Aussichtsplattform nutzbar seien und am günstigsten mit rankendem Grün, Efeu oder Wildem Wein zu verkleiden wären. Das sei jedenfalls eine schnelle und preiswerte Maßnahme, die Wasserqualität zu verbessern, kann aber nur dem Senat vorgeschlagen werden, denn dies ist nun mal Ländersache, doch Senatsvertreter*innen fehlten, wie gesagt.

Uns interessiert die Flachwasserzone als Rückzugs- und Laichraum oder ihre Gestaltung als begrünter Wasservogelausstieg, der zugleich auch noch Mischwasser zwischenspeichern und den Strukturreichtum unter Wasser erhöhen kann.

Bei starken Regenereignissen kann die Anlage binnen zehn Minuten volllaufen, woraufhin das Wasser natürlich aus höher gelegenen Öffnungen auch wieder austreten können muss. Eine erste Reinigung aber besteht schon in der Sedimentation allein infolge der Gravitationskräfte, welches auch ganz regulär die ‚erste Klärstufe‘ darstellt. Von den Schwebstoffen bleiben die untersten Schichten in der Anlage zurück. Diese schlammige Ablagerung braucht dann auch nicht von Hand wie in konventionellen Regenüberlaufbecken entsorgt zu werden, sondern die Reinigung geschieht durch ein Klappensystem mit raffinierter Stauvorrichtung, so dass mehrere kräftige Spülgänge, die erste mit Abwasser, die zwei folgenden mit Spreewasser, die Rohre säubern und alles mit dem Mischwasser zurück in die Kanalisation Richtung Klärwerk gepumpt werden kann. An den glatten Glasfaserrohren aber bleibe nur wenig haften, so dass eine Reinigung nicht erforderlich werde. Der wichtigste Effekt aber bestehe darin, dass bei Starkregen der erste bzw. zweite Spülstoß die im Kanalnetz abgelagerten ‚Frachten‘ von Feststoffen in die Anlage befördere, die dort aufgefangen und eben nicht im LWK landen würden.

[Nachtrag zu Pumpe und Abluftreinigung, 13.6.: Die wichtige, elektrisch betriebene Pumpe ist am tiefsten Punkt der Anlage installiert, im sog. Pumpensumpf, und verursacht nur eine minimale, kaum wahrnehmbare Geräuschentwicklung, die natürlich relativ zum konkreten System in Dezibel angegeben wird. Wenn sie anspringt, ist für einige Sekunden ein leises Brummeln zu hören. − Der Ventilator zur Abluftbehandlung ist schallgedämpft, was 2013 sogar Auflage der Genehmigungsbehörde war.]

Zum Abschluss seines Vortrags erklärte Ralf Steeg, dass die Firma, deren Geschäftsführer er sei, diese Anlagen nicht verkaufe (wenn auch jene im Osthafen ins Eigentum der BWB, also des Landes übergegangen sei), sondern im Fall, dass man sich auch im LWK für dieses System interessiere, es selbstverständlich eine Ausschreibung geben müsse und die Firma mit dem qualitativ besten und kostengünstigsten Angebot den Zuschlag erhielte. Das wird auch allgemein so gesehen.

Ralf Steeg erklärte sich bereit, an dem mit Fachleuten geplanten Workshop zu ökologischen Aufwertungsmaßnahmen teilzunehmen und sein System vertieft zu diskutieren.

Amtsleiter Scholz zeigte sich ganz offen, WNA-Projektleiter Bonny hielt sich mit Bewertungen noch zurück und versprach, den Vorschlag zu prüfen.

Bericht aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Die Vertreterin des BA Xhain berichtete über den Fortgang der Baumaßnahme am Fraenkelufer, wo am selben Tag die Bauanlaufberatung stattgefunden habe und die Bautätigkeiten in Kürze aufgenommen würden. Die ÖBB macht wie schon am 1. Bauabschnitt der Baumsachverständige, Dr. Barsig, wozu es heute (12.6.) einen Termin gegeben hat, was Schutz und Verbesserung des Wurzelraums der wertvollen Platanen betrifft. [Nachtrag 13.6.: Wir haben die definitive Zusage des Bezirks, dass die Platanen (bzw. die Rosskastanien) extra vertikale Belüftungsrohre erhalten, die heute technisch besprochen worden sind (drei bis vier Exemplare pro Baum), um die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Alle Bäume werden im Zuge der Baumaßnahme gedüngt.]

Ein dritter Bauabschnitt zwischen Admiral- und Kottbusserbrücke wurde wegen des geplanten Synagogenbaus zurückgestellt, desgleichen die Wegesanierung entlang des Paul-Lincke-Ufers, die aus bezirklichen Haushaltsmitteln finanziert werden müssen und, da man im Juni schon wieder bei Null sei, auf 2019 verschoben werden müsse. Dann werde es auch rechtzeitig eine Beteiligung der Anwohner*innen geben.

Bei dieser Gelegenheit machte die Bezirksamtvertreterin erneut deutlich, dass je sonniger das Wetter und je frequentierter die Grünanlagen,desto höher der Anteil, der vom SGA-Budget gleich an die Stadtreinigung gehe, u.U. im Verhältnis 3:2 zu ihren Gunsten. Momentan werden bspw. der Görli und andere Anlagen viel öfter gereinigt, was auch fünfmal teurer käme, aber wegen des Pilotcharakters nicht zu Lasten des Bezirkshaushalts gehe. Vielmehr werden inzwischen in einem gesamtstädtischen Projekt mehr und mehr Grünflächen zur Reinigung an die BSR übergeben, doch auch die klagen zurzeit über 500 unbesetzte Stellen.

Im Bereich des ehemaligen Luisenstädtischen Kanals gehe es lediglich um den Radwegeausbau, wofür aus dem entsprechenden Senatsprogramm zur Radverkehrsinfrastruktur der SenUVK-Abteilung, der Roland Jannermann vorsteht, entsprechende Mittel zugesagt sind. Die Vertreterin im Straßenamt, die die Maßnahme begleite, wünsche nicht, namentlich genannt zu werden; Stadtplanugsamtsmitarbeiter Eckart Schwalm, der das Projekt koordiniere, habe den Fördergebietsbeauftragten, die Firma S.T.E.R.N., auch mit der Öffentlichkeitsarbeit betraut.

Die Ballersche Planung jedenfalls werde nicht überformt, sondern nur in ihrer bisherigen Gestalt ertüchtigt, doch bislang sei der Architekt noch gar nicht einbezogen worden, aber auch am Wassertorplatz habe er schließlich sein Plazet erteilt.

Eine Ortsbegehung am eLK als Beteiligungsauftakt sei für den Herbst angedacht. − Zu Baumpflegemaßnahmen und Nachpflanzungen werde es mit der zuständigen SGA-Mitarbeiterin noch im Juni eine Begehung ebenfalls mit Dr. Barsig und Expertenkreismitgliedern geben.

Anwohnerinnen-Vortrag „Landgang am Fraenkelufer“

Die Veranstaltung klang in einer Fülle von Detailfragen zum Fraenkelufer bis hin zu Toiletten und Müllbehältern aus, und eine Anwohnerin präsentierte wieder ausführliche Foto-Impressionen des verflossenen Jahrs am Fraenkelufer, mit Schwerpunkt auf dem sog. Wiesental, dem umstrittensten Bereich der umstrittenen Umgestaltung, während die wichtigste Adressatin, eben die Vertreterin des SGA Xhain, sogleich nach ihrem kurzen Beitrag, wie zuvor schon angekündigt, wegen eines Anschlusstermins abgegangen war.

Obwohl sich die ohnehin nur schütter besetzten Reihen zügig leerten, ließen die WSV-Vertreter die Dinge geradezu genüsslich laufen, sei es, um zu demonstrieren, wie viel doch an dieser Beteiligung für die große Bundesbehörde völlig off topic ist; sei es, dass alles auf Kosten des letzten TOPs, nämlich der Fragerunde ging.

Der Amtsleiter hält den Schlussvortrag

Last but not least ergriff noch Amtsleiter Scholz das Wort und berichtete von den routinemäßigen Pflegemaßnahmen, Stangenpeilungen und einem Gehölzpflegeeinsatz am Salzufer noch im vergangenen Winter. Aufhorchen ließ uns seine Äußerung, dass im Dezember 2018 die Aufträge für die Umweltplanung im Rahmen der Unterhaltung vergeben werden müssten.

Hinterlasse einen Kommentar